|

le poète architecte |

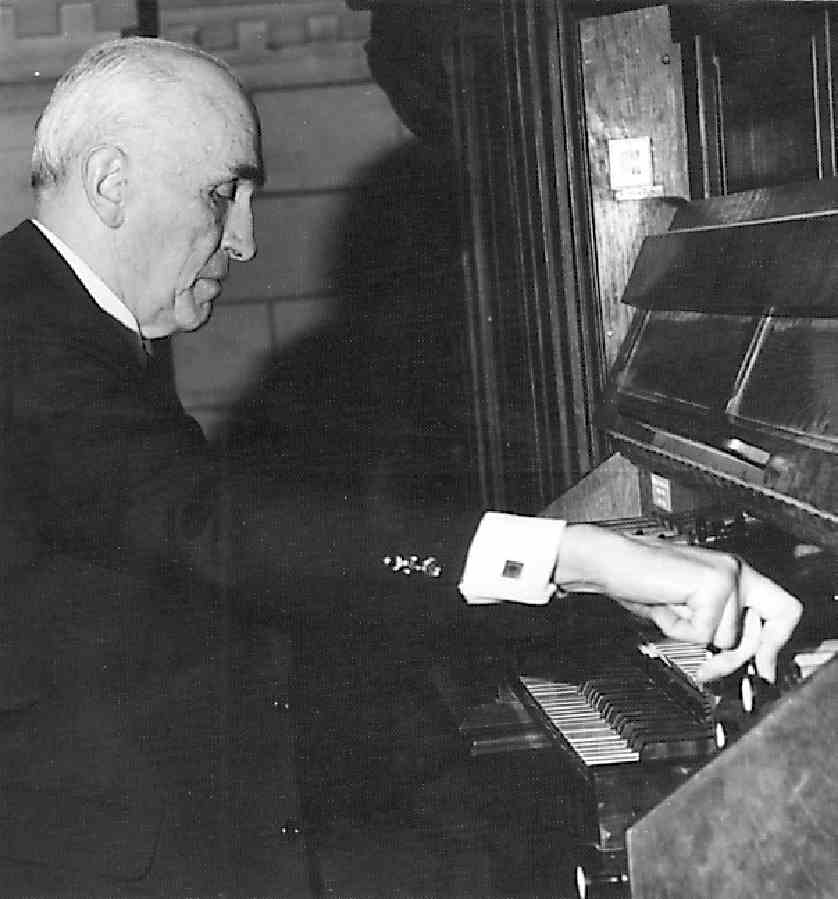

Un environnement d'exception, pour un organiste qui ne l'est pas moins...

De son Allegro symphonique, qui reçoit un premier accessit au conservatoire de Paris, au Prélude, cantilène et final, sa dernière grande œuvre, écrite en 1981 pour Saint-Ouen de Rouen, ce sont presque soixante ans d'une vie de compositeur. Et un peu plus comme virtuose, comme pédagogue.

Est-il encore utile d'écrire que cette carrière magnifique s'est faite sans compromis, sans souci d'être au premier rang -classement que, de toute façon, son talent et sa personnalité rendaient naturel !-, sans se préoccuper des modes et des clans. A trop vouloir être moderne, on est vite démodé. C'est la raison pour laquelle l'œuvre d'André Fleury a traversé les décennies et les traversera encore, sans que l'on ait à se demander ce que viennent faire là ces œuvres qui sonnent comme des hymnes à l'architecture, à la poésie, à la liberté d'écriture conjuguée à la rigueur formelle.

Que ce soit un staccato enfiévré, une rêveuse mélodie ou une paraphrase grégorienne, le souci du compositeur est le même : la sincérité, la confession toujours pudique, la célébration d'une tradition, celle de notre école d'orgue de composition. "Je ne travaille que pour mon propre plaisir", confiait André Fleury à Pierre Denis en 1948, "et ne me crois pas obligé, dès que j'ai terminé une composition, d'en entreprendre aussitôt une autre". La probité intellectuelle du maître est donc ici résumée. C'est pour cela qu'il est impossible de découvrir une page de faible intérêt, à exclure de son catalogue. Toutes, à des degrés divers, comportent la signature que nous avons évoquée.

André Fleury fut l'un des plus grands virtuoses du XXe siècle. Il fut également un compositeur au langage profondément original. Il fut encore un pédagogue passsionnant. Il fut aussi un catholique fervent, un homme de foi d'une grande sincérité ; une belle âme, comme l'on disait.

André Fleury est né le 25 juillet 1903 à Neuilly sur Seine. Il étudie d’abord auprès de son père Gaëtan, élève de d'Indy et de Vidal, puis ensuite auprès de Henri Letocart et d’Eugène Gigout, avant d’être, au Conservatoire de Paris, le dernier élève de Louis Vierne et le premier élève de Marcel Dupré dans la classe duquel il obtient, en 1926, un Premier prix d’orgue et d’improvisation.

En 1920, il est suppléant d’Eugène Gigout à St Augustin puis de Charles Tournemire à Ste Clotilde. A la mort de Jean Huré, en 1930, il est nommé titulaire du Grand Orgue de St Augustin. De 1943 à 1948, il est également organiste de Saint-Bernard de la Chapelle. Devant quitter la capitale pour raisons de santé, il s’installe en 1948 à Dijon où, jusqu’en 1971, il est titulaire du Grand Orgue de la cathédrale, où il a succédé à Emile Poillot, et professeur d’orgue et de piano au conservatoire.

Lorsqu’il revient à Paris, en 1971, il est nommé co-titulaire du Grand Orgue de St Eustache, à la demande de Jean Guillou, et professeur d’orgue à la Schola Cantorum. En 1978, il devient également organiste de la cathédrale St Louis de Versailles.

En tant que compositeur, il a notamment écrit, pour l’orgue, une cinquantaine d'opus, dont une dizaine de pages majeures. Ses concerts l’ont mené en Allemagne où il a toujours été accueilli comme l’un des prestigieux ambassadeurs de notre école d’orgue, en Suisse, Belgique, Hollande, Angleterre, Italie, et, bien sûr, partout en France. Nombre de ses concerts ont été enregistrés par la Radio.

Son répertoire comprenait bien entendu les grands classiques, comme Bach ou Buxtehude, mais il a tenu, avant tout, à être le serviteur de la musique symphonique et contemporaine française, avec Franck, Vierne, Widor, Barié, Marty, Dupré, Langlais, Messiaen, Duruflé, Daniel-Lesur... Il a notamment créé la Pièce en mi bémol de César Franck, la Sonate pour orgue de Darius Milhaud (première audition en France), le Scherzo de Maurice Duruflé et, en deuxième audition, la Nativité d’Olivier Messiaen. Tournemire, Langlais, Ermend-Bonnal, Bouvard et Nibelle lui ont dédié quelques-uns de leurs oeuvres.

André Fleury a joué, comme soliste, sous la direction d’Hermann Scherchen, de Paul Paray, de Pierre Dervaux et de Charles Munch. Il a enregistré chez Philips et Calliope.

Parmi ses élèves les plus connus, on peut citer, entre autres, Bernard Gavoty, Pierre Cochereau et Daniel-Lesur.

Un compositeur à l’imagination fertile et personnelle

Voici ce qu’écrivait Louis Vierne, dans ses mémoires, en 1937: “Fleury s’est classé comme l’un des plus grands virtuoses de ce temps. Sa technique instrumentale est formidable; il se joue, sans le moindre effort apparent, des pires difficultés, et interprète le grand répertoire en artiste consommé. Sa réputation est déjà considérable ici et ailleurs. C’est aussi un improvisateur et un compositeur à l’imagination fertile et personnelle; il a déjà apporté une belle contribution à la littérature contemporaine d’orgue sous forme de pièces de facture soignée, d’écriture élégante et souple, semées d’inventions de haut goût ”.

Une cinquantaine d'"opus" constituent son catalogue et peuvent être divisés, même si c'est de façon quelque peu arbitraire, en deux catégories : les œuvres destinées au concert et celles écrites pour la liturgie.

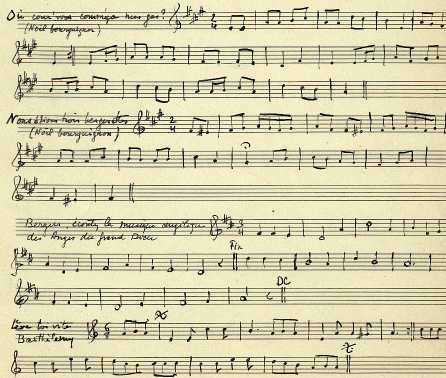

la musique d'église

Comme compositeur pour l'office, nous trouvons les pièces écrites pour la revue "L'Organiste", de l'Abbé Courtonne, utilisant fréquemment des thèmes grégoriens, les Noëls, sur des thèmes traditionnels des différentes provinces de France -André Fleury collectait ces thèmes sur de simples feuilles de musique-, l'ensemble des pages parues de 1961 à 1968 formant une messe pour le XVIe dimanche après la Pentecôte et les Vingt-quatre pièces pour orgue, écrites de 1930 à 1933 sur les vingt-quatre tonalités de notre système musical. D'un abord relativement facile, elles sont à André Fleury ce que sont les 24 pièces en style libre de Vierne à l'ensemble de son œuvre : un résumé, en miniature, de ce qui fait la signature du maître, une confidence en quelque sorte.

Qu'elles soient de forme scherzo, avec le martèlement des croches détachées, qu'elles utilisent des modulations rapides ou le rythme obsédant de syncopes, ou bien encore des harmonies simples suggérant la fluidité, ces pages sont toujours d'une construction parfaite et leur apparente liberté d'écriture n'est jamais exclusive d'une grande rigueur formelle.

Catholique sincère et pratiquant convaincu, toute sa vie, il a considéré son rôle d'organiste liturgique, ou de compositeur pour l'office, comme une grâce, un devoir et un ministère, ce ministère de la musique qu'assure l'organiste. Celui-ci a non seulement la fonction de soutien, d'aide à la prière et à la méditation, mais il contribue, par la "connexion avec l'action liturgique", comme le précise la Constitution sur la sainte liturgie, à relier l'assemblée et Dieu.

La musique de concert

Les principales œuvres destinés à être jouées en concert sont : Allegro symphonique (1927) 2, Prélude et fugue n°1 (1928) 2, Prélude, Andante et Toccata (1931/1932) 3, Symphonie n°1 (1938/1943) 3, Symphonie n°2 (1946/1947) 3, Prélude et fugue n°2 (1957/1959) 3, Variations sur un Noël Bourguignon (1959/1960) 1, Fantaisie (1969) 4, Prélude, Cantilène et Final (1981) 5.

Si l'Allegro symphonique, qui se verra décerner un Premier Accessit au Conservatoire, est une œuvre comportant un réel panache mais s'inscrivant dans la tradition néo-romantique, le Prélude et fugue en fa mineur, écrit l'année suivante, comporte en germe ce qui va être la signature de Fleury : un premier mouvement "rêveur s'estompant dans un lointain aux sonorités à demi-voilées, dans une atmosphère de nonchalantes harmonies", comme l'écrit Bernard Gavoty, suivi d'une fugue vigoureuse, virtuose, déjà marquée par la rigueur.

Le Prélude, Andante et Toccata, qui est sa pièce la plus jouée, notamment à l'étranger, est une réussite absolue. De conception cyclique, utilisant un thème que l'on retrouve donc dans les trois mouvements, cette œuvre possède un style personnel et affirmé, ce qu'esquissait seulement le Prélude et fugue. "Il faut jouer la première phrase rêveuse et estompée comme un nocturne ; il faut regarder les nuages" confiait Fleury à propos du premier mouvement, un crescendo-decrescendo sur les jeux de fonds. L'Andante utilise un nouveau matériau thématique avant de reprendre le thème initial dans la fugue centrale puis de les superposer dans la troisième partie, tout en utilisant des modulations "qui chauffent l'harmonie" pour reprendre l'expression du maître. La Toccata finale est une page redoutable, au staccato enfiévré, aux rythmes eux aussi superposés, d'une grande virtuosité et, toujours, d'une architecture incomparablement ordonnée.

Norbert Dufourq a présenté de façon intéressante les deux symphonies ; qu'il me soit donc permis d'en citer des extraits. "En dotant d'une symphonie (n°1) la musique d'orgue française, Fleury s'est inscrit dans la lignée des Vierne, Widor et Barié. Malgré son caractère sombre, le premier mouvement garde, comme chez Vierne et Barié, la forme de l'allegro de sonate. Il y a plus d'expansion lyrique et plus de sérénité dans le "Tempo" suivant, écrit à la manière d'un grand Lied ou d'une romance sans paroles. Deux éléments se heurtent dans le "Scherzo" alors qu'un seul thème anime le "Final", apparenté au rondo. Le cadre demeure donc classique ; l'esprit de même. La langue ne s'interdit pas ces raffinements et ces recherches - nuances de l'âme - par laquelle un Barié, il y a trente ans, enrichissait la musique d'orgue symphonique". Quant à la deuxième Symphonie, elle comporte "un "modéré", manière de prélude clair écrit sur un thème éloquent ; un "vif" écrit sur deux thèmes, deux idées qui se heurtent, l'une qui présente toute la fluidité du ruisselet qui court, jovial et spirituel, l'autre plus mesurée, marquée pourtant au coin d'une certaine saveur populaire ; un récitatif - "avec une grande liberté de mesure" - qui met en opposition une mélodie de caractère grégorien et un élément harmonique d'une particulière poésie ; un "vif et impétueux", qui réédite un peu la syntaxe de la toccata et qui met en parallèle une idée rythmique de la plus évidente souplesse (en fait un carillon batifolant) et une idée mélodique plus rugueuse s'épanouissant dans un choral conclusif. Il y a ici une sensibilité qui s'arrête parfois aux rivages fauréens".

L'on pourrait à loisir continuer, avec la Fantaisie (sur Honos alit Artes) ou bien encore avec le second Prélude et fugue. Les traits caractéristiques sont pourtant les mêmes : un sens mélodique et de la construction formelle très sûr, une unité thématique indiscutable dans la plupart de ses œuvres, un goût pour les harmonies aussi bien poétiques qu'inattendues, un rythme empreint de force et de vitalité.

"Je ne travaille que pour mon propre plaisir", confiait André Fleury à Pierre Denis en 1948, "et ne me crois pas obligé dès que j'ai terminé une composition, d'en entreprendre aussitôt une autre". Cela explique sans doute que son catalogue ne comprenne aucune page qui ne soit pas digne d'intérêt. Toutes offrent à la fois une partie et la totalité du visage du compositeur, que ce soit dans les miniatures ou dans des pages de grande envergure, et son oeuvre d'orgue, si elle n'est pas immense par le nombre d'opus, n'en occupe pas moins une place de choix dans la littérature du XXème siècle,

Hervé Désarbre

Organiste du Val-de-Grâce

1 Ed. Procure

2 Ed. Combre

3 Ed. Lemoine

4 Ed. Bornemann

5 Ed. Forberg

titres et dates de composition

Allegro symphonique •1927

Prélude et fugue n°1 •1928

Vingt-quatre pièces pour orgue ou harmonium •1930/1933

Prélude, Andante et Toccata •1931/1932

Pièce sans titre (à Odette et jean Degouy) •1933

Postlude (dernière des 24 pièces - arr. pour G.O) •1935

Symphonie n°1 •1938 (mvts 1&2) •1943 (mvts 3&4)

Pastorale •31/10/41 (sur manuscrit)

Divertissement sur un Noël •13/11/41 (sur manuscrit)

Variations sur Adeste Fideles •Oct. 42 (sur manuscrit)

Pour la Pentecôte, Veni Sancti Spiritus (commencé 21/01/43-terminé 11/02/43)

Toccata sur l'Ite Missa Est pascal •1943 ( ou 1944 )

Versets sur le Veni Creator •20/02/45 (sur manuscrit)

Carillon sur le Victimae Paschali Laudes •30/01/45 (sur manuscrit)

Offertoire pour l'Ascension •04/03/45 (sur manuscrit)

Offertoire sur deux Noëls •1945 ( ou 1946 )

Sortie sur un vieux Noël •1945 ( ou 1946 )

Symphonie n°2 (+ première esquisse du Final) •1946/1947

Trois pièces pour piano •1946/1947

Variations sur Haec Dies •10/02/46 (sur manuscrit)

Postlude (en Ré) •Déc. 47 (sur manuscrit)

Paraphrase sur l'Alleluia de la Messe de Pâques •Déc. 47 (sur manuscrit)

Prélude à l'Introït •Déc. 47 (sur manuscrit)

Offertoire •Déc. 47 (sur manuscrit)

Sortie pascale (O Filii) •24/01/47 (sur manuscrit)

Prélude sur l'Introït Resurrexi •Fév. 49 (sur manuscrit)

Vexilla Regis •Fév. 49 (sur manuscrit)

Quatre pièces brèves pour piano •02/08/51 (sur manuscrit)

Trois pièces pour piano •1ère publ. 1953

Messe pour la fête de tous les saints •sept. 1954

Prélude à l'Introït VXIème dimanche après la Pentecôte •1954

Psaume pour les morts de la guerre •Oct. 54 (sur manuscrit)

Prélude et fugue n°2 (+ esquisse de la fugue) •1957/1958/1959

Variations sur un Noël bourguignon •1959/1960

Offertoire pour une messe de la Sainte Vierge (Ave Maria) •1ère publ. 1959

Entrée pour le XVIème dimanche après la Pentecôte •1961

Offertoire pour le XVIème dimanche après la Pentecôte •Août 61 (sur manuscrit)

Elévation pour le XVIème dimanche après la Pentecôte •Avril 62 (sur manuscrit)

Communion pour le XVIème dimanche après la Pentecôte •Avril 63 (sur manuscrit)

Postlude pour le XVIème dimanche après la Pentecôte •Mai 65 (sur manuscrit)

Sept pièces pour orgue •1ère publ. 1967

Fantaisie (Honos alit artes) •1969

Marche pour trompette et orgue •Août 80 (sur manuscrit)

Prélude, Cantilène et Final (+esquisse complète/3 mvts) •1981

Transcription du Vézinet de Rameau •1983 (?)

Méditation, pour orgue et violoncelle (+ esquisses) •Sept. 88 (sur manuscrit)

Versets sur l'hymne Lucis Creator •1ère publ. 1990

Pièce sans titre Tampon •SACEM 30/06/93

œuvres non encore datées :

Versets sur l'hymne Lucis Creator

Trois versets sur A Solis Ortus Cardine (3ème non publié)

Transcription de la Berceuse extr. de Dolly (Fauré)

Sujets de fugues, thèmes d'improvisation (P. Cochereau, M. Dupré)

Prélude à l'Introït / XVIème dimanche après la Pentecôte

Mouvements de trio avec piano

Magnificat du 8ème mode

In memoriam Louis Vierne

Finale des Variations sur O Filii

Esquisses d'une pièce en hommage à Jehan Alain

Esquisse du 3ème mouvement d'un Tryptique pour orgue

Choeur "A Jésus ouvrier"

Partitions

Le Psaume pour les morts de la guerre est désormais disponible dans une version pour voix moyenne et orchestre à cordes, réalisée par Bruno Schweyer

le disque - parutions récentes

Hommage à André Fleury, cathédrale de Versailles, a paru en novembre 2004

chez Intégral Classic. détails

André Fleury sur les orgues de Saint Lô. cliquez ici pour découvrir l'enregistrement de François Lemanissier